L'écriture a, en effet, été employée avant l'unification (vers 3150)40 : des découvertes dans la tombe U-j du cimetière d'Oumm el-Qa'ab à Abydos ont mis au jour un riche matériel épigraphique qui en prouve l'existence : un système d'écriture complexe sur plaquettes en ivoire, en os et en ébène, dans une tombe de l'élite41. Il est à noter que ce matériel n'est issu, ni d'un système de comptage des troupeaux comme en Mésopotamie, ni de pratiques divinatoires comme en Chine, ni d'un système calendaire comme en Mésoamérique. Ce système graphique est déjà composé de signes picturaux et phonétiques (les classificateurs ou déterminatif n'apparaissent que 150 ans plus tard), comme le sera l'écriture hiéroglyphique égyptienne jusqu'à la période romaine42. L'écriture hiéroglyphique apparaît aussi sous le règne de Iry-Hor, de la dynastie 0, à Abydos.

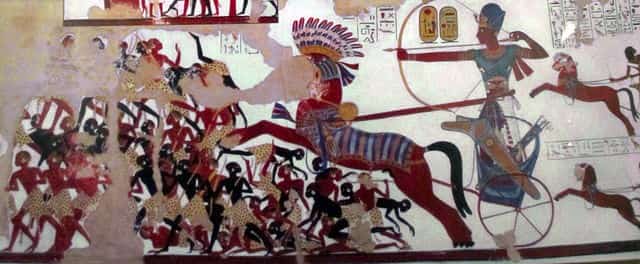

À la fin de Nagada III, la structure du schéma décoratif se modifie sur les palettes et les masses d'arme, entre autres. Les scènes s’y organisent en registres superposés. Les premières notations hiéroglyphiques y apparaissent, donc. Les thèmes évoluent avec l’affirmation de la prééminence d’un chef incarnant le groupe entier, dont la force et la puissance peuvent être exprimées à travers l’image du lion ou du taureau, ses figures emblématiques. La violence pénètre l’iconographie qui développe l’idéologie d’un pouvoir coercitif. Les reliefs des palettes et objets votifs permettent alors de saisir une part du processus historique de constitution de l'idéologie royale fondatrice de l’État et de l’unification politique de la vallée et du delta.

La fouille du site d'Abou Rawash43, à huit kilomètres du Caire, a permis la mise au jour d'une nécropole de la période Nagada III et de la Ire dynastie et d'une série de barques funéraires exceptionnelles, signes des pratiques funéraires de l'élite qui préfigurent celle qui a été retrouvée à côté de la pyramide de Khéops.

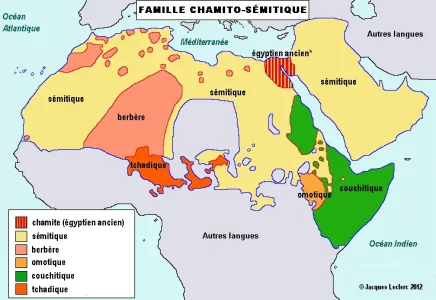

Or on sait que Diverses études anthropologiques biologiques ont montré que les restes squelettiques de Naqada avaient des affinités biologiques africaines.Les anthropologues biologiques, Shomarka Keita et A.J. Boyce, ont déclaré que « les études des crânes du sud de l'Égypte prédynastique, de la période de formation (4000-3100 av. J.-C.), les montrent généralement plus similaires aux crânes des anciens Nubiens, Koushites, Sahariens ou des groupes modernes de la Corne. d'Afrique qu'à celles des Égyptiens dynastiques du Nord ou des Européens du Sud anciens ou modernes ». Keita et Boyce ont en outre ajouté que les proportions des membres des premiers vestiges de la vallée du Nil étaient généralement plus proches des populations tropicales. Ils considéraient cela comme important car l'Egypte n'est pas située dans la région tropicale. Les auteurs ont suggéré que "la vallée égyptienne du Nil n'était pas principalement colonisée par des peuples adaptés au froid tels que les Européens"...[18]

À la fin de Nagada III, la structure du schéma décoratif se modifie sur les palettes et les masses d'arme, entre autres. Les scènes s’y organisent en registres superposés. Les premières notations hiéroglyphiques y apparaissent, donc. Les thèmes évoluent avec l’affirmation de la prééminence d’un chef incarnant le groupe entier, dont la force et la puissance peuvent être exprimées à travers l’image du lion ou du taureau, ses figures emblématiques. La violence pénètre l’iconographie qui développe l’idéologie d’un pouvoir coercitif. Les reliefs des palettes et objets votifs permettent alors de saisir une part du processus historique de constitution de l'idéologie royale fondatrice de l’État et de l’unification politique de la vallée et du delta.

La fouille du site d'Abou Rawash43, à huit kilomètres du Caire, a permis la mise au jour d'une nécropole de la période Nagada III et de la Ire dynastie et d'une série de barques funéraires exceptionnelles, signes des pratiques funéraires de l'élite qui préfigurent celle qui a été retrouvée à côté de la pyramide de Khéops.

Or on sait que Diverses études anthropologiques biologiques ont montré que les restes squelettiques de Naqada avaient des affinités biologiques africaines.Les anthropologues biologiques, Shomarka Keita et A.J. Boyce, ont déclaré que « les études des crânes du sud de l'Égypte prédynastique, de la période de formation (4000-3100 av. J.-C.), les montrent généralement plus similaires aux crânes des anciens Nubiens, Koushites, Sahariens ou des groupes modernes de la Corne. d'Afrique qu'à celles des Égyptiens dynastiques du Nord ou des Européens du Sud anciens ou modernes ». Keita et Boyce ont en outre ajouté que les proportions des membres des premiers vestiges de la vallée du Nil étaient généralement plus proches des populations tropicales. Ils considéraient cela comme important car l'Egypte n'est pas située dans la région tropicale. Les auteurs ont suggéré que "la vallée égyptienne du Nil n'était pas principalement colonisée par des peuples adaptés au froid tels que les Européens"...[18]