mercredi 9 juin 2021

par

Pierre Haski

Au Maroc, la criminalisation du journalisme

Suleiman Raissouni, journaliste marocain emprisonné, est en grève de la faim depuis deux mois. Plusieurs journalistes marocains, comme lui critiques du pouvoir, sont accusés de délits et crimes sans rapport avec le journalisme.

Manifestation de solidarité à Tunis avec les journalistes marocains emprisonnés à l’initiative de l’Union des journalistes tunisiens, le 3 mai 2021, journée de la liberté de la presse. © AFP / FETHI BELAID / AFP

Maati Monjib, Omar Radi, Imad Stitou, Suleiman Raissouni… Ces quatre journalistes marocains, franco-marocain dans le cas du premier, ont plusieurs points communs. Ils sont indépendants, critiques à l’égard du pouvoir marocain, et … ils sont poursuivis pour des faits qui n’ont pas grand-chose à voir avec l’exercice de leur métier. Trois d’entre eux sont en détention et des procédures judiciaires sont en cours.

Les défenseurs des droits de l’homme dénoncent une campagne d’intimidation et de harcèlement contre la presse indépendante dans un pays qui cherche pourtant à cultiver une image d’ouverture. La justice, elle, les accuse de faits graves, qui peuvent leur valoir de longs séjours en prison : viols, harcèlement sexuel, atteinte à la sécurité de l’État, blanchiment d’argent…

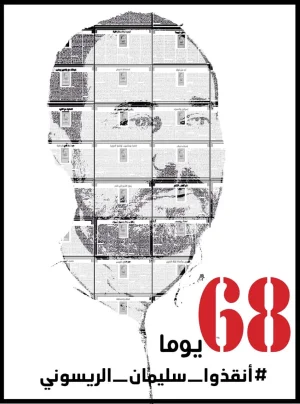

L’un d’eux, Soulaiman

Raissouni, rédacteur en chef du quotidien arabophone « Akhbar al youm », est en grève de la faim depuis deux mois, il est affaibli et amaigri, incapable de se lever de sa chaise lors d’une récente comparution devant un tribunal. Ses amis craignent désormais pour sa vie, et une campagne de solidarité au Maroc et à l’étranger lui vaut le soutien de nombreux confrères.

Raissouni est accusé d’« attentat à la pudeur avec violence et séquestration » par un jeune activiste de la communauté homosexuelle. Il risque jusqu’à dix ans de réclusion criminelle. Il clame son innocence, et dénonce une affaire politique. Le journaliste de 48 ans a entamé sa grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention à l’isolement.

En prison depuis un an, Omar Radi, un journaliste bien connu pour ses enquêtes politiques, a lui aussi fait une grève de la faim qu’il a dû interrompre pour raisons de santé. Il est accusé de viol, et plaide lui aussi son innocence.

Comme pour les autres journalistes,

il est évidemment impossible de savoir si les accusations de délit sexuel ou autres sont fondées. Mais la multiplication de ce type d’accusations pour des journalistes connus par ailleurs pour leurs enquêtes et leurs commentaires qui dérangent, a de quoi interpeler.

D’autant que de sérieux doutes existent sur l’indépendance de la justice et leurs chances d’avoir un procès équitable. Lors de la récente comparution de Soulaiman Raissouni,

les juges ont accepté une expertise médicale officielle disant que sa santé était « excellente » malgré sa grève de la faim, et ont refusé une contre-expertise indépendante.

Pourquoi cet acharnement ? Le pouvoir marocain cultive l’ambiguïté, entre une image libérale qu’il tente de « vendre » à grand renfort de diplomatie d’influence dans les pays occidentaux, et une face cachée, répressive et sécuritaire, qui considère la société civile comme une menace.

La criminalisation du journalisme n’est pas une exclusivité du Maroc. Mais ce pays est 136ème sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, une mauvaise place révélatrice d’un environnement particulièrement négatif.

Le Maroc a de nombreux atouts de soft power, mais il n’a aujourd’hui rien à gagner en réputation à s’en prendre au journalisme indépendant dans des conditions qui manquent singulièrement de crédibilité. Le pouvoir marocain s’honorerait à y renoncer avant qu’un drame ne vienne transformer cette routine répressive en crise politique.

L'équipe