Une nouvelle stratégie militaire du néo-colonialisme français en Afrique

Les partis de gauche d'Afrique de l'Ouest avertissent que les annonces faites par les régimes soutenus par la France dans ses anciennes colonies africaines concernant le retrait de ses troupes sont une tentative de tromper le mouvement anti-impérialiste en dissimulant sa présence militaire au regard du public.

Dans son discours du Nouvel An, Alassane Ouattara, président de la Côte d’Ivoire depuis 2010 lorsqu’il a pris le pouvoir avec l’aide d’une intervention militaire française, a annoncé « nous avons décidé du retrait coordonné et organisé des forces françaises » du pays.

Cependant, son discours n’a fait aucune mention de la résiliation des accords militaires de 1961 avec la France. « Ces accords sont à la racine du problème. Tant que ces accords existeront, la France pourra les utiliser pour mener des manœuvres militaires ou intervenir à la demande de ses serviteurs au pouvoir en Côte d’Ivoire », a déclaré à Peoples Dispatch Achy Ekissi, Secrétaire Général du Parti Communiste Révolutionnaire de Côte d’Ivoire (PCRCI).

Le seul engagement concret pris par Ouattara dans son discours était que « le camp du 43e BIMA, le Bataillon d’Infanterie de Marine de Port-Bouët, sera remis aux Forces Armées ivoiriennes à partir de janvier 2025. »

Initialement connu sous le nom de 43e Régiment d’Infanterie, ce bataillon, créé en 1914 comme détachement de l’armée coloniale française en Côte d’Ivoire, a servi la France « pendant les deux guerres mondiales, la guerre d’Indochine et la guerre d’Algérie. En 1978, il a été rebaptisé 43e BIMA (Bataillon d’Infanterie de Marine à Abidjan) sans modifier sa mission principale : sauvegarder les intérêts impérialistes, particulièrement ceux de la France, surveiller les régimes néo-coloniaux, et intervenir militairement si nécessaire pour maintenir l’ordre néo-colonial », a déclaré le PCRCI dans un communiqué.

Directement sous commandement français, ce bataillon « est l’un des visages visibles de la domination française en Côte d’Ivoire », que l’ancienne puissance coloniale doit rendre invisible afin de sauver les derniers points d’appui militaires qui lui restent dans ses anciennes colonies de la région ouest-africaine.

La France se réorganise vers « Un modèle moins ancré, moins exposé » de déploiement militaire

« Nous avons des bases au Sénégal, au Tchad, en Côte d’Ivoire et au Gabon. Elles sont situées dans les capitales et parfois même au sein de zones urbaines en expansion, rendant leur empreinte et leur visibilité de plus en plus difficiles à gérer. Nous devrons adapter la structure de nos bases pour réduire les vulnérabilités, en suivant un modèle moins ancré, moins exposé », a estimé le général Thierry Burkhard, Chef d’État-Major des Armées françaises, en janvier 2024.

À cette époque, la France avait perdu ses principales bases dans la région. Au milieu d’une vague de protestations contre la domination économique et militaire continue de la France sur ses anciennes colonies, les régimes qu’elle avait soutenus au Mali, au Burkina Faso et

au Niger ont été renversés par des coups d’État soutenus par les mouvements anticoloniaux.

Les gouvernements militaires populairement soutenus qui les ont remplacés ont ordonné le départ des troupes françaises. Endurant des sanctions, des menaces d’invasion militaire soutenue par la France et des attaques de groupes terroristes qu’elle soutiendrait prétendument, les trois pays voisins se sont unis pour former l’Alliance des États du Sahel (AES).

Revigorés par leur succès, les mouvements populaires dans d’autres pays énumérés par Burkhard se développaient, posant une menace accrue pour les bases françaises et ses régimes alliés, de plus en plus perçus comme des marionnettes françaises dans la région.

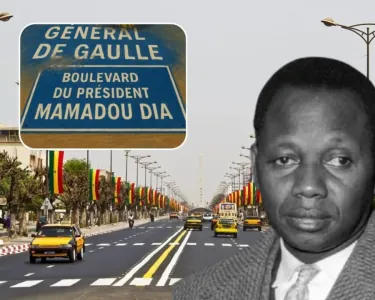

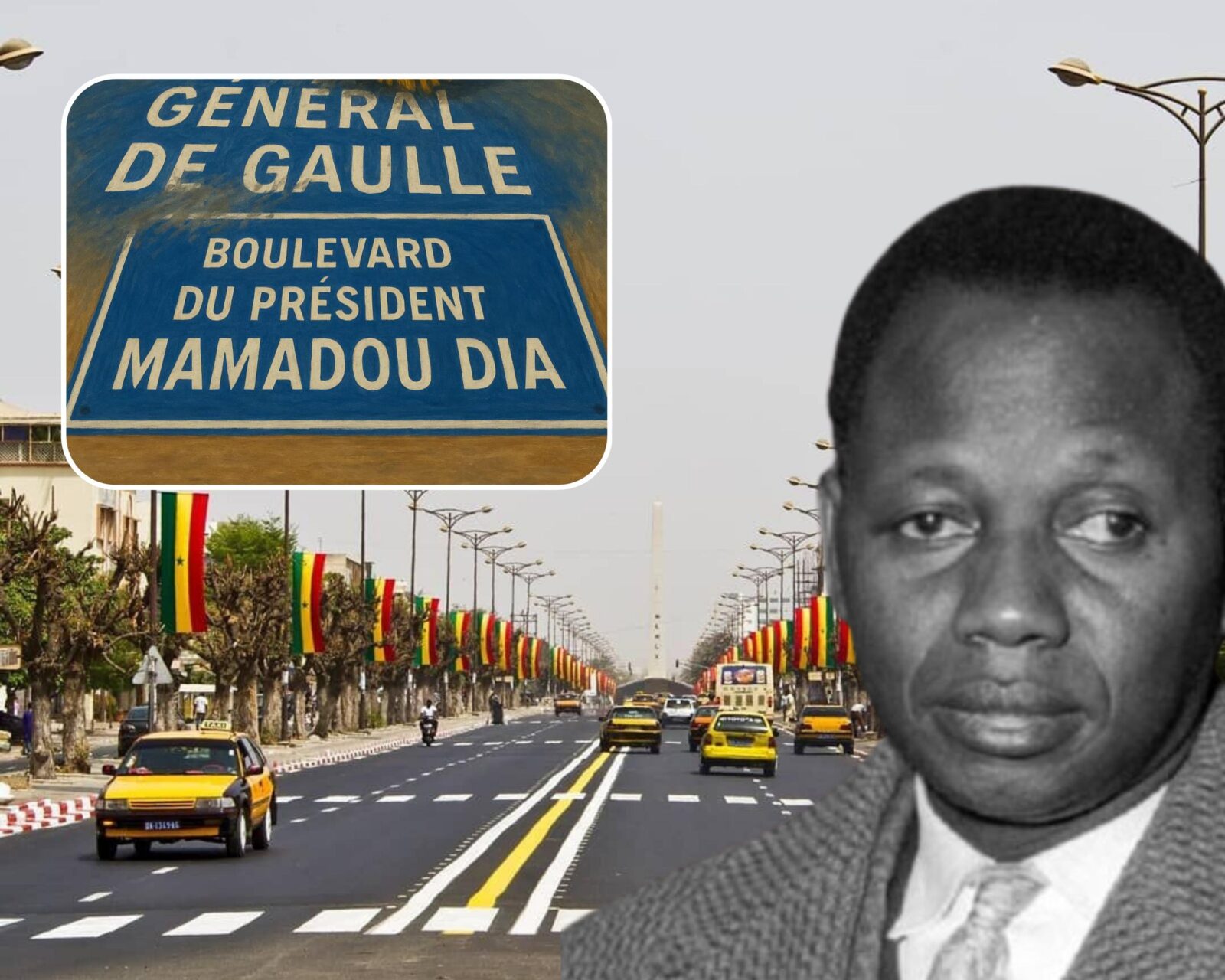

Moins de trois mois après que le général eut souligné la nécessité d’un « modèle moins ancré, moins exposé » de déploiement militaire français dans cette région, Macky Sall, qui était alors le président sénégalais soutenu par la France, a été évincé par vote populaire lors de l’élection de mars 2024. Promettant de libérer le Sénégal du joug du néocolonialisme français, le leader de l’opposition d’alors, Bassirou Diomaye Faye, a remporté l’élection, malgré la violence pré-électorale et la répression du gouvernement de Sall.....................

Les partis de gauche d'Afrique de l'Ouest avertissent que les annonces faites par les régimes soutenus par la France dans ses anciennes colonies africaines concernant le retrait de ses troupes […]

investigaction.net