.

Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord.

On peut d’abord discuter de ce que le colonialisme a « apporté » aux peuples soumis : par exemple, l’instauration de l’éducation a toujours été limitée à une très faible fraction des « indigènes », et, dans un pays comme l’Algérie, la destruction du système traditionnel d’enseignement à partir de 1830 a abouti à une régression qui n’a jamais été rattrapée.

Certes, des routes et des chemins de fer ont été construits, mais pour permettre l’exploitation des richesses au profit de la métropole.

D’autre part, aucun historien ne prétendra que le nazisme a joué un « rôle positif » parce qu’il a bâti un important réseau d’autoroutes…

L’entreprise coloniale est condamnable car elle est fondée sur l’idée de l’inégalité des êtres humains, sur l’existence de « races inférieures » et le droit des « races supérieures » à les civiliser.

Ce mépris qui assimile les peuples colonisés à des sous-hommes eut des conséquences meurtrières, car il justifia un dédain total pour la vie humaine et des massacres à grande et petite échelle.

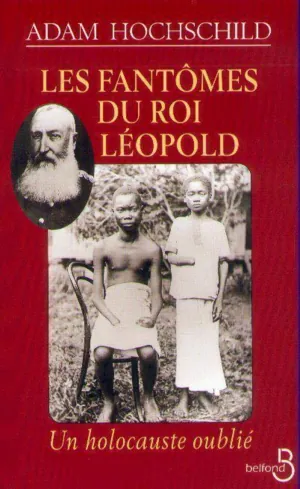

Le Congo fut un Etat sur lequel le roi des Belges Léopold II exerça sa souveraineté de 1885 à 1908. Les méthodes d’exploitation de la population locale pour l’extraction du caoutchouc aboutirent à la mort de plusieurs millions de personnes.

Le premier grand génocide du XXe siècle fut perpétré par les Allemands contre les Hereros, une tribu du Sud-Ouest africain (l’actuelle Namibie), faisant environ 75 000 morts, soit 80 % de la population.

On pourrait aussi évoquer les massacres commis par l’armée américaine durant l’insurrection des Philippines (1899-1902) – un million de morts –, ceux de mai 1945 perpétrés en Algérie par l’armée française ou l’écrasement par les troupes britanniques de la révolte des Mau-Mau au Kenya entre 1952 et 1956, pour lequel Londres s’est finalement excusé en… 2013.

Mais la période de l’après-indépendance n’a-t-elle pas été décevante ? Il faut d’abord rappeler qu’indépendance politique ne signifiait pas autonomie économique ; plusieurs décennies ont été nécessaires pour que les pays puissent récupérer leurs propres richesses, du canal de Suez au pétrole, pour que se bâtissent les bases économiques du développement.

Les nouveaux Etats ont aussi mis en place des politiques d’éducation primaire et secondaire qui ont fait reculer l’analphabétisme, permis à de nouvelles couches sociales d’accéder à l’université et instauré des politiques de santé qui ont fait baisser de manière spectaculaire la mortalité infantile et augmenté l’espérance de vie.

.